YouTubeに第70回三重県書道連盟展の特別作品動画をアップしました。

松尾芭蕉作品など、三重県ゆかりの作家の作品をお楽しみください。

YouTubeに第70回三重県書道連盟展の特別作品動画をアップしました。

松尾芭蕉作品など、三重県ゆかりの作家の作品をお楽しみください。

8月10日、三重県総合文化センターにて第70回三重県書道連盟会員・公募展の審査が行われました。

【無鑑査作品より】

特別賞・天野獅龕(漢字)・今村寿鴻(漢字)・加藤聖苑(漢字)・兼彩翠(漢字)・河井美香(漢字)

・神田春瑛(漢字)・高山晟峰(漢字)・翠松(漢字)・堀坡(漢字)・前川花翠(漢字)

・松山新風(漢字)・森富華(漢字)・山路節麗(漢字)・山路太舟(漢字)

・北村玲子(仮名)

・安藤楓真(調和体)・安藤佑珠(調和体)・伊藤翔佳(調和体)・鈴村宏鴛(調和体)・隅豊月(調和体)

・髙橋慶水(調和体)・長岡彩光(調和体)・橋爪佳子(調和体)・渡辺幸暁(調和体)

【会員・公募作品より】

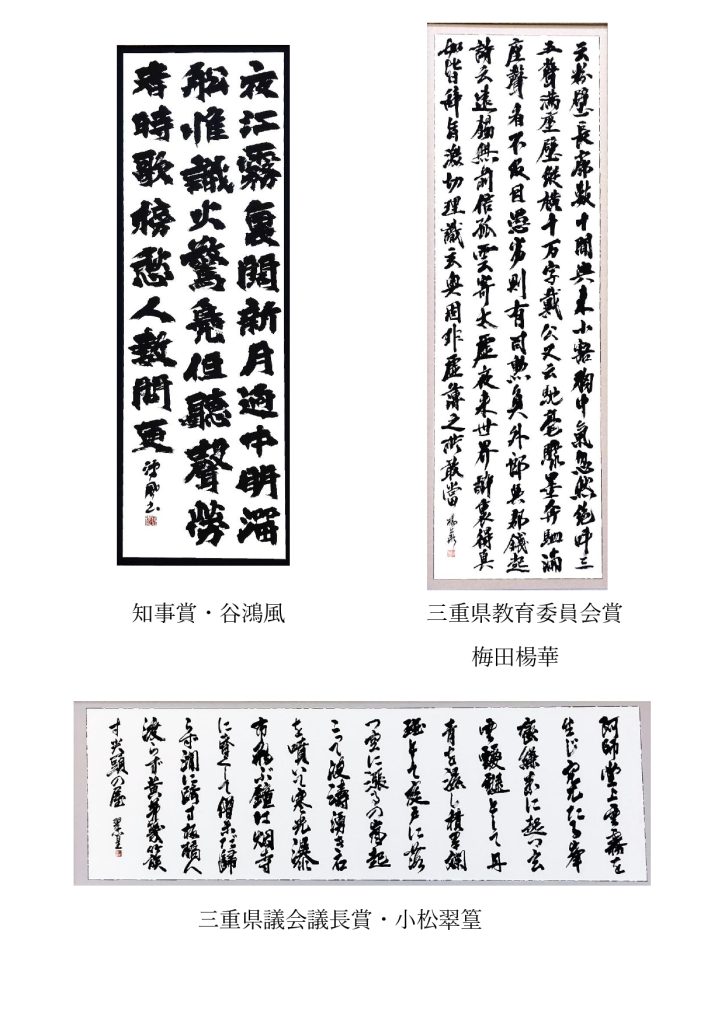

知事賞 ・谷鴻風(漢字)

三重県議会議長賞 ・小松翠篁(調和体)

三重県教育委員会賞・梅田楊華(漢字)

三重県文化振興事業団理事長賞・小山芳泉(漢字)・狹間律子(仮名)・高森良鴦(調和体)・鵜飼要(篆刻)

顧問賞 ・野陽風(漢字)・百地拓窓(調和体)

NHK津放送局賞 ・岡本京香(調和体)

記念賞 ・宮武花音(漢字)・森田来(仮名)・藤堂弘風(調和体)・伊藤爲廣(篆刻)

中日新聞社賞 ・小掠雄大(漢字)・新保京香(漢字)・森島香緒里(仮名)・久米萌園(調和体)・青木碩山(篆刻)

三重テレビ賞 ・飯久保翠泉(漢字)・竹浪美彭(漢字)・中村翠雲(漢字)・岡田抱月(調和体)・川﨑聡鷲(調和体)

三重県書道連盟賞 ・池村卓峰(漢字)・大西碩峰(漢字)・鬼頭翠惠(漢字)・山本光慶(漢字)

・北川初代(調和体)・高橋滄舟(調和体)・西川山水(篆刻)・溝口泰司(篆刻)

特選・伊藤谿石(漢字)・伊藤里秀(漢字)・伊藤里翠(漢字)・岡本香悦(漢字)・黒須美里・小林高凛(漢字)

・澤田翠桂(漢字)・柴田幸園(漢字)・鈴木登霞(漢字)・鈴木則香(漢字)・鈴木佳泉(漢字)・平生新星(漢字)

・中崖(漢字)・中村彩苑(漢字)・中西華泉(漢字)・沼口雅風(漢字)・松浦青蓮(漢字)・水谷祥一(漢字)

・三好胡桃(漢字)・宮田恭苑(漢字)・川青穂(漢字)

・岩井山甫(仮名)・宇野多恵子(仮名)・中村美香(仮名)・服部湘玉(仮名)・平井咲良(仮名)

・伊寿香有(調和体)・伊藤信山(調和体)・伊藤祐季奈(調和体)・猪上美粹(調和体)・小川さな江(調和体)

・岡翔月(調和体)・鎌田宵(調和体)・北出直子(調和体)・小島晶子(調和体)・坂上みづほ(調和体)

・篠原由紀子(調和体)・鈴木廣子(調和体)・中嶋恵利(調和体)・中島茜坡(調和体)・林美香(調和体)

・山下美鳳(調和体)・山本弥生(調和体)

・伊藤直美(篆刻)・坂五碩(篆刻)・佐藤敬介(篆刻)・寺本九齋(篆刻)・若林弘樹(篆刻)

【高校生作品より】

秀逸・鈴木里彩(漢字)・柴垣結菜(漢字)・稲葉華心(調和体)

佳作・竹中小都羽(漢字)・堀彩乃(漢字)・鈴木萌加(調和体)

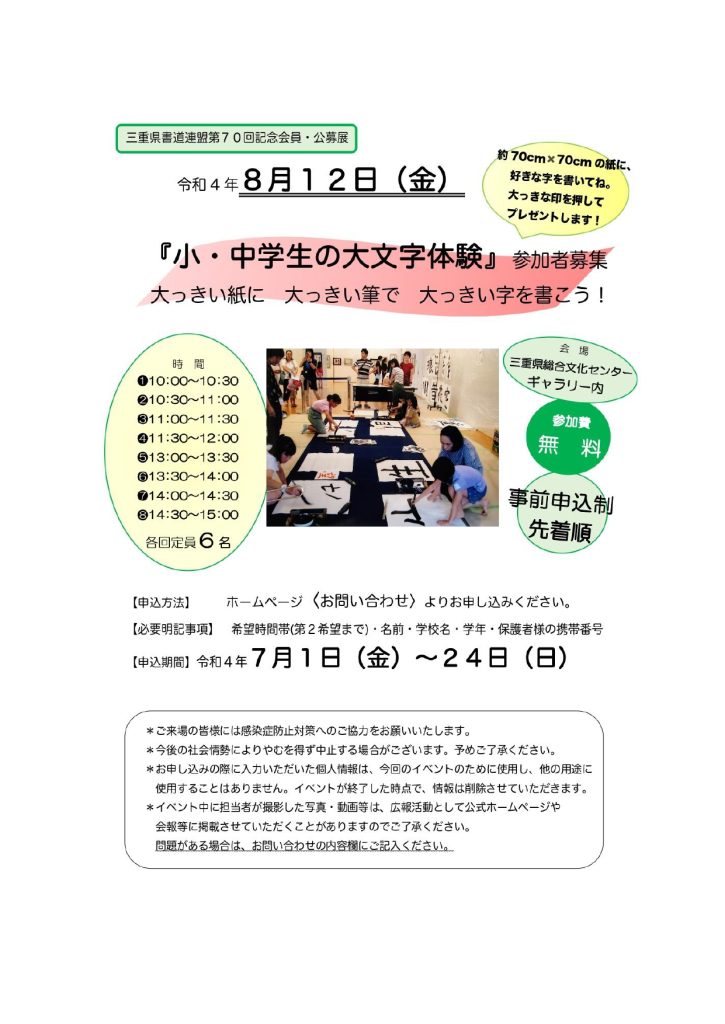

本日7月24日19:00をもって大文字体験の申し込みを締め切りました。

たくさんのお申込みありがとうございました。

※2022年7月24日をもって申し込み締切ました

今回は硯の紹介です。

硯は漢時代にはすでに定着しており、歴史が進むにつれて意匠を凝らした硯が職人の手により作られていきました。

写真は蝉の形をした硯です。古代中国では蝉は毎年夏に出てくることから『再生・復活』を意味する大変縁起の良い生き物として好まれました。

この他に陶器の硯、瓦の硯、風景を模した硯など美しい硯がたくさんあります。

良い硯は水を少量入れ撫ぜると、水にとろみがあるように見えます。良い硯は生涯使えますが、たくさん墨を磨る場合表面が摩耗してしまうため、時々砥石で加工したりします。(鼎)

昨年末、三重県書道連盟のシンボルマークを募集いたしましたところ、191点もの応募がありました。

1月23日に本連盟役員による審査の結果、亀山高校3年森本汐音さんの作品に決定いたしました。

以下、森本さんの制作意図です。

『このデザインは、筆と硯をモチーフにしています。筆の持ち手の部分が硯となっています。硯には三重県の「三」という字を取り入れました。筆が8という形を描くようなデザインです。8という数字は、漢字で書くと「八」となります。「八」は、末広がりとよばれ、とても縁起が良く、発展・繁栄・繁盛を意味します。書道芸術の更なる発展・振興を表わすことができたら良いなと思いデザインしました』

審査では、どのマークも個性・思いが光る作品であり何度も感嘆の声があがりました。多数の応募まことにありがとうございました。

なお、このシンボルマークは2月27日運営委員会にて承認されました。今後、著作権その他一切の権利は三重県書道連盟に帰属します。

史跡旧崇広堂 伊賀市上野丸之内

津・藤堂藩が伊賀、大和、山城の領地に住む藩士の子弟を教育するため、十代藤堂高兌(たかさわ)が文政四年(1821)に「有造館」の姉妹校として開設した。「有造館」が儒学中心であったのに対して、崇廣堂は作詩・作文など文学に重心が置かれた。高兌は久居藩主を経て文化3年津藩主となった。倹約、殖産で藩政の刷新を図り、有造館をつくるなど中興の祖といわれている。

明治38年から昭和58年まで図書館として使われた。昭和5年国史跡に指定される。現在残っている藩校は少なく、近畿東海地方では唯一の史跡である。一藩で二カ所に設けられたのは水戸(弘道館)と藤堂の二藩のみである

扁額「崇廣堂」は、交友のあった会津米沢藩の上杉治憲(鷹山)に懇請して書いてもらったもの。この頃治憲は70歳、隠居していたので会うことはなかったと思われるが、名君と言われている鷹山を尊敬して手を尽くして揮毫を依頼したのであろう。

「崇廣」は建学精神のシンボルで、出典は書経。「功の崇期はこれ志、業の広きはこれ勤」からとっている。

上杉鷹山

江戸中期の米沢九代藩主。9歳の時、九州の小藩・高鍋藩から上杉家に養子に入る。16歳で藩主となり、質素倹約と産業の開発、厳正と寛大、学問の導入により藩政改革を実施した名君。(泉)